中山道と甲州街道が結節する交通の要衝・諏訪の

温泉の歴史は古く、鎌倉時代に寺湯として使われ

た記録が見られます。

大正期の1920年、当時のぬのはん社長・三代目藤原半助が諏訪で初めて掘削(ボーリング)による温泉を掘り当てました。以来、湧出地である当旅館に、100年にわたって良泉が滾々と湧き続けています。

現在の上諏訪温泉には500カ所以上の源泉があります。全国有数の15,000キロリットル/日の温泉があふれ、肌に優しい単純泉が多くの旅人を癒します。

大正時代には斎藤茂吉や諏訪出身の歌人・島木赤彦ら『アララギ派』の定宿となって多くの歌会が催されたのをはじめ、諏訪を訪れた三船敏郎ら銀幕のスター、美空ひばりや多くの著名人が宿泊しました。人気作家・開高健の著作『私の釣魚大全』(1978年)にも、開高がワカサギ釣りと当旅館での夕食を楽しんだシーンが登場します。

老舗旅館・ぬのはんの1世紀にわたる歴史をご紹介します。

現在は「鯛の湯」「鮃の湯」の2つの大浴場を備えます。

ご滞在中は24時間(清掃の午前0時~1時を除く)ご利用いただけます。

午前1時に男女の浴場を入れ替えます。チェックアウトまで、何度でも名湯をお楽しみください。

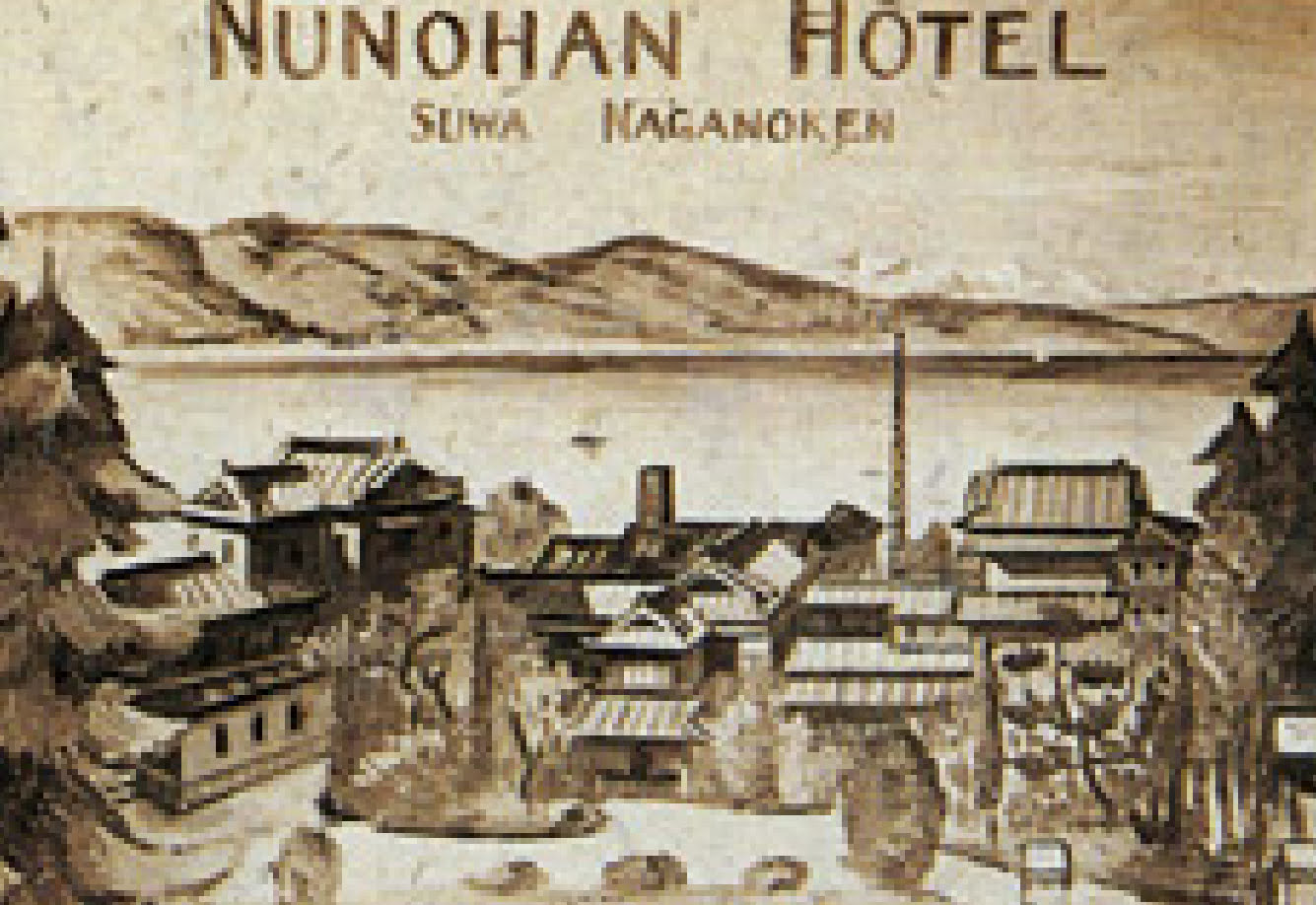

現所在地での営業は1920年(大正9年)から。

当時の社長・三代目布屋半助が、当時まだ珍しかった『上総掘り』と呼ばれる掘削(ボーリング)による温泉掘り当てに成功し、温泉旅館「布半別荘」の営業を開始しました。

江戸期以前の温泉は自然湧出のものに限られており、諏訪湖畔には温泉宿は存在しませんでしたが、

この三代目半助の開業を起点に、現在の湖畔の温泉街が形成されていくことになります。

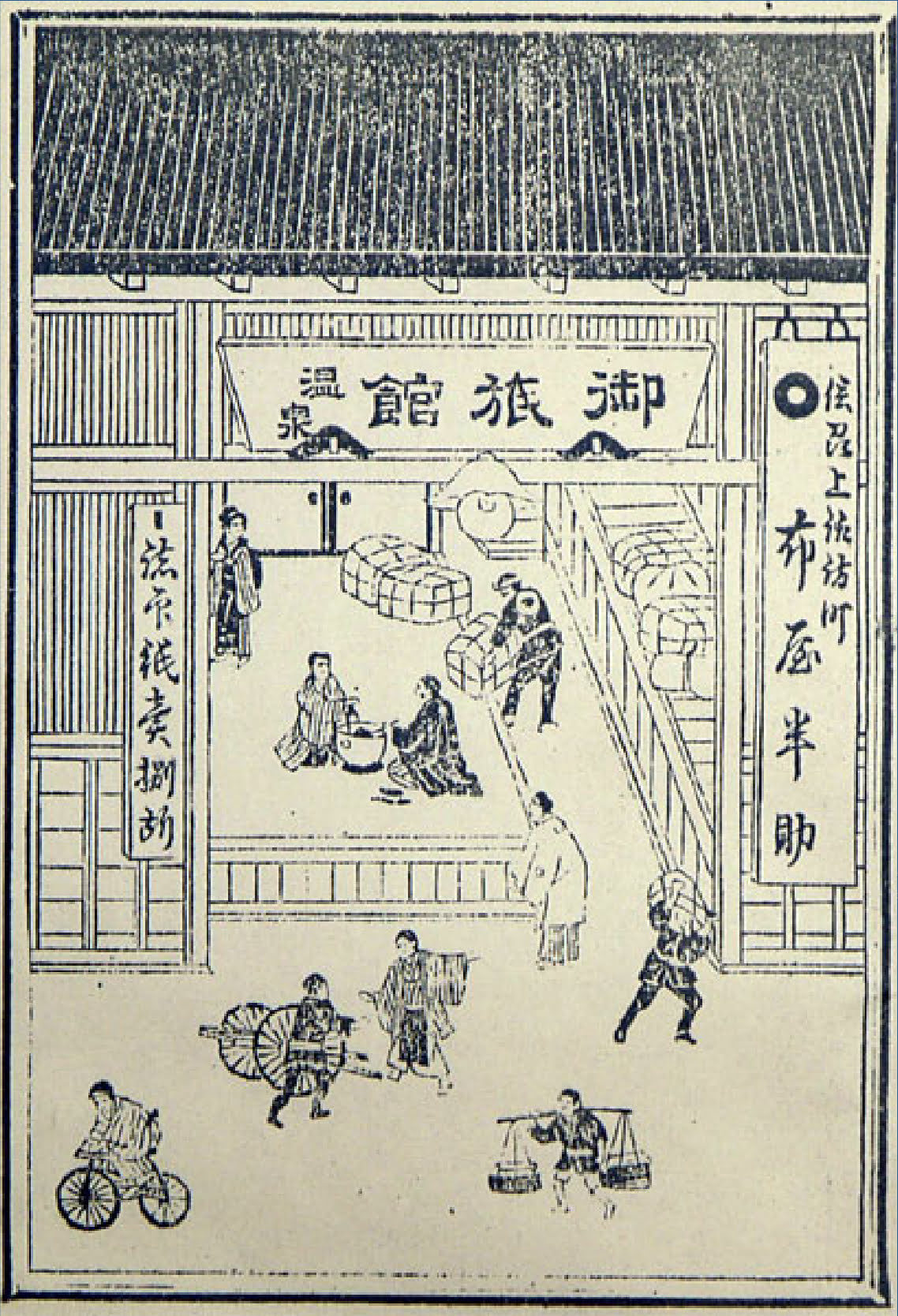

創業者の初代・藤原半助が諏訪中町で呉服屋「布半」をスタートしたのは1848年(嘉永元年)のこと。

信州は江戸期から日本一の生糸生産量を誇り、生糸を加工して作る絹(シルク)の生産が盛んでした。中山道と甲州街道が交わる諏訪は絹交易の拠点・宿場町としても栄えました。

通り名「布屋の半助」を略して「布半」と呼ばれるようになり、その事業は形を変えて近現代へと引き継がれてゆきます。

二階建て洋館の布半別荘が備える「ベッド付き洋室」は当時希少で市井の話題となり、高い人気を誇りました。

当時は絹産業が国の基幹産業。全国一の生糸生産地・信州の中心部に位置する諏訪は「シルク王国」として多くの商人を集め、全盛期といえるにぎわいを見せました。殷賑の都・諏訪を訪れる数多くの外国人の絹バイヤーや技術指導員も、布半別荘のベッド付き洋室を好んで利用しました。

大正期の歌人・島木赤彦は諏訪市の出身で、当旅館に特にゆかりの深い人物です。

その赤彦と同時代の有名歌人で「アララギ派」を共に構成した斎藤茂吉が赤彦の招きで当旅館を最初に訪れたのは1913年(大正2年)のこと。以降、茂吉は布半を諏訪滞在の定宿としました。

茂吉の筆になる『赤彦君追憶集』の中でも、当旅館での2人の生活が紹介されています。

このほか、太宰治、島崎藤村、松本清張、新田次郎、宮尾登美子ら、時代を代表する幾多の作家たちが宿泊しました。